『バンドワゴン効果』(bandwagon effect)という言葉がある。日本語では政治や経済に使われる表現とのことだが、英語では分野を問わず「流行(または話題)に乗ろうとしている」という幅広い意味で『bandwagon』という言葉が動詞で使われることが多い。何かが流行ったり話題になったりした際に、あたかも前から知ってたかのように振舞う場合もそうだ。例えば、有名人が他界した際、それまで興味もなかったくせに、まるで前からファンだったかのように色々SNSに書き込んだりするのも『bandwagoning』という。

ここ数年は、インターネットで色々な国からプロレスが生中継で観られるようになり、便利な時代ではあるが、数が多いだけに実際にはあまり追いついていけてない。アメリカでは現在WWEとAEWだけでも月火水金とテレビで中継が見れる。また、相変わらず昔のプロレスの歴史や、ここ2、3年はボクシングやキックボクシング、ムエタイなどの選手権変遷史も研究しているので、じっくり日本のプロレスを時間を取って観ることが以前よりは減ってしまった。

先週末、久々に新日本プロレス以外の日本のプロレスの生中継を丸ごとPPVで観た。昨年5月23日、若くして自ら命を絶った選手の追悼試合だ。

自分が渡米した1987年4月の時点では、日本には男女2つずつしかプロレス団体がなかったと記憶する。だが、翌年から少しずつ増え始め、今では大小含めて60近い団体が存在するらしい。その分選手の数も昔とは比べ物にならないくらいだ。昭和に育った人間としては、「今ではこんなのでもプロレスラーを名乗れるのか」と思ってしまうのも中にはいるが…。

そんなわけで、その中継を観てても、もちろん知ってる選手もいたが、大半は名前だけ知ってて試合を観たことがなかった。当然それも覚悟の上だったのだが、それでも今回はちゃんと金を払って観なきゃならないという義務感のようなものがあった。本当に多くの選手達に愛されていたということが実感できたし観てよかったと思う。

とはいえ決して故人をよく知っているわけではなかった。もちろん誰の娘で、2、3年前からスターダムという団体にいたことくらいは知っていたが、試合はあくまで「観たことはある」という程度だった。

ある日、友人から「最近スターダムに入ったジュリアってのがおもしろい。」と聞き、色々映像を観てたら、もちろんそのジュリアという選手のことも気に入ったが、むしろ抗争相手の方に目が行ってしまった。今となっては、もっと早くから注目しておけばよかったと悔やむばかりだ。

それから数ヶ月後の悲報だった。

それまでファンというほど彼女の活躍を追ってきたわけでもなかったし、もちろん会ったこともなかったが、自分との共通の友人知人が数名いるということもあり、他人事の気がしなかった。

今や各々の『正義』とやらを抱え上げてSNSなどを通して見知らぬ人々同士が罵り合ってる時代。本来、人間とは失敗を繰り返して成長するはずなのに、自分のことは棚に上げて、まるでいかなる失敗も赦されないかのように、ハンドルネームの陰に隠れた人達が相手に対して『潰れる』まで攻撃を続ける。企業や商品だけではなく、個人の人格や、更にはその命に対してまで『キャンセルカルチャー』を実行している。

いや、多くの場合は、もとから『正義』なんてものはなく、心が病んでたり(実は気付いてなくても)自分に自信のない人達が単に相手を陥れて優越感に酔いしれてるだけなのかもしれない。特に今はコロナ禍で人々が多かれ少なかれ精神的なストレスを抱いている中、尚更そういうのが多いのだろう。

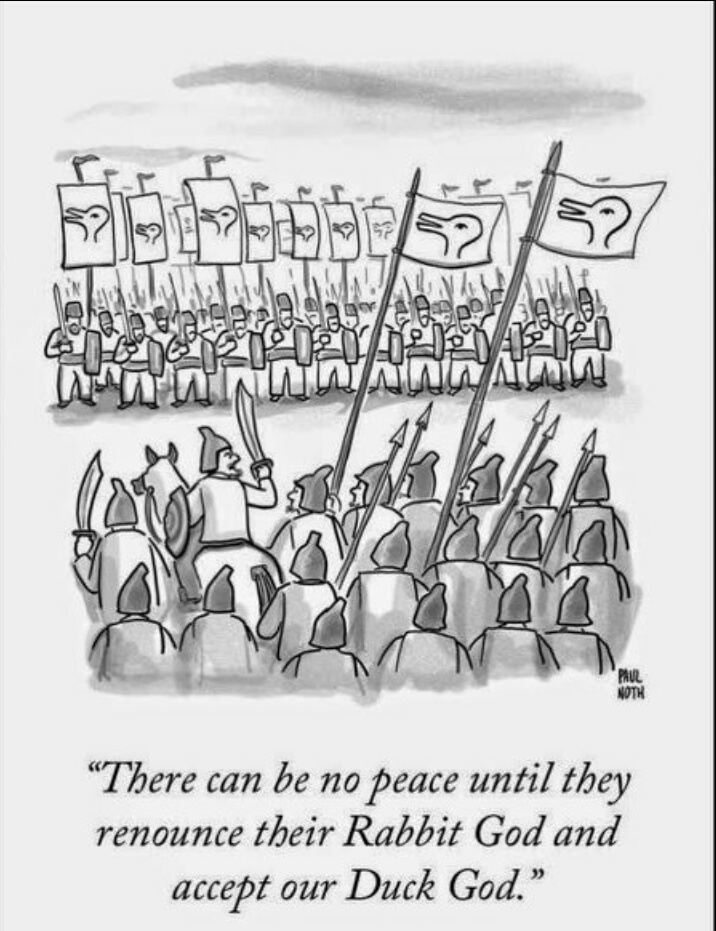

Paul Noth @ The New Yorker

所詮『正義』なんてのは主観的なものだと思う。

通常、有名な選手や思い入れの強い選手が他界すると、プロレス関係のFacebookページのカバー写真になるべくその選手を約1ヶ月載せるようにしている。

だが今回はあえて1年間同じ写真をそのままにしておいた。少しでも多くの人達にいじめや自殺に関する認識を持ってほしかったからだ。

実際にそれが誰かの役に立ったのかどうかは知らない。当然この1年で世の中が良くなったような気もしない。

だが、自分の周りでもそれぞれ違う理由ではあるが去年の秋から直接の友人知人が立て続けに7人も亡くなり、人の命というものについて普段以上に色々考えさせられてきた。

だからこそ、小さなことでもいいから、こんな自分にも何かできないか模索し続けていきたい。

そういう意味での『bandwagoning』ならば、これからも堂々とやっていければと思う。

木村花さんの魂の癒しを祈りつつ。

Jesus loves y’all.